はじめに:観測されるコミュニケーションのゆらぎ

オフィスやサークルの部室、アルバイト先のバックヤード。

二人きりになったエレベーターの中、あるいは少しアルコールが入った打ち上げの席。

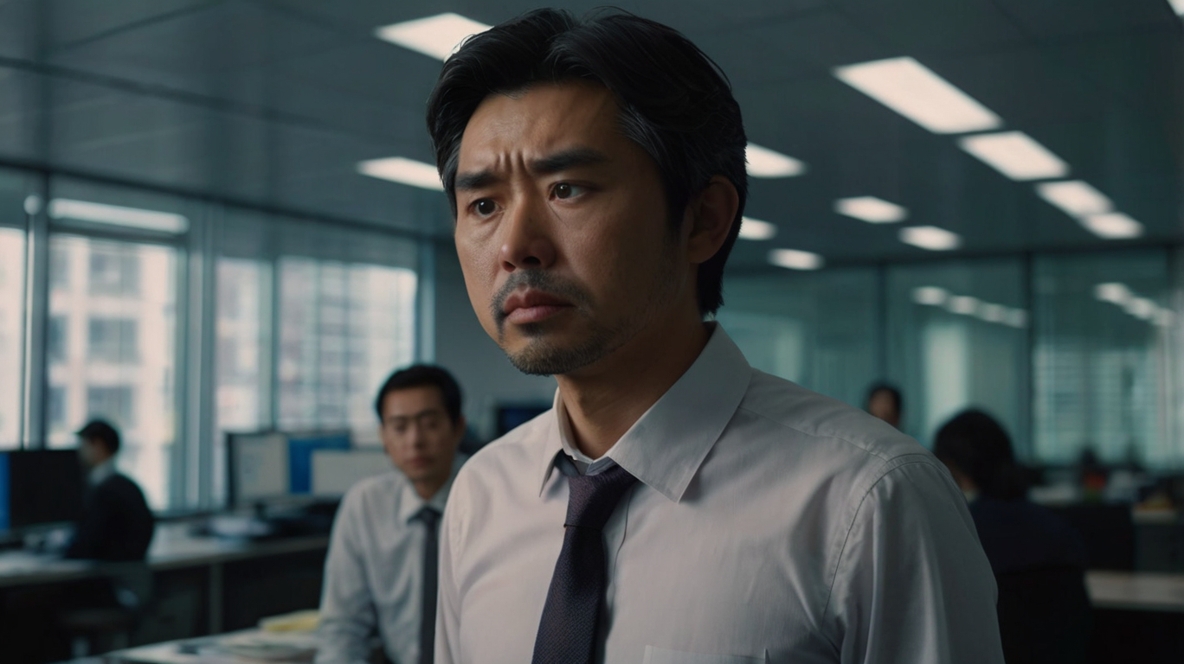

微妙な距離感の後輩が、突如として奇妙な話し方をし始めます。

「この前の件、まじ助かりました…ッス。いや、本当にありがとうございました」

「先輩、次の休みとかって何してるんスか…あ、いや、ご予定は?」

その突如として始まる敬語のようなタメ口のような言葉遣いは、まるで言葉の「不具合」のような存在です。

本記事では、この特有のコミュニケーション不全と、それに伴う気まずい空気感を「敬語・タメ口グラデーション期(Keigo Tameguchi Gradation period / 以下、KTG期と呼称)」と定義します。

このKTG期はなぜ発生するのでしょうか。そして後輩が放つ奇妙な言葉は、いかなる心理的な駆け引きによって生成されるのでしょうか。

本記事は、この極めて普遍的でありながら、これまであまり取り沙汰されることのなかったコミュニケーションの深淵を覗き込み、その構造を解き明かすことを目的とするものです。

第1章:ハイブリッド敬語の発生メカニズムと二者間の心理的非対称性

KTG期において最も特徴的な現象は、後輩によって生成される「ハイブリッド敬語」の存在です。これは単なる言葉の誤用ではなく、高度な心理的葛藤が生み出した極めて機能的な言葉遣いであると分析できます。

- 探りを入れる「〜ッス」というジャブ

後輩はまず、相手の出方を見ます。それが「〜ッス」や「マジですか」といった、敬語とタメ口の「境界線上にある言葉」です。これは「あなたに心を開き始めていますよ」という友好的な合図であると同時に、相手の反応を確かめるための探りなのです。 - 相手の反応の超高速チェック

探りの言葉を放った直後、五感を研ぎ澄まし先輩の眉が0.1mm動いたか、口角が微かに引きつらなかったか、あるいは最も恐ろしい「無反応」という反応ではなかったかを瞬時に評価します。 - 自己防衛としての即時撤退

少しでもネガティブな兆候を察知すると「今の踏み込みは危険だった」と判断し、即座に安全な敬語の範囲へと身を引きます。それが「…いや、〜ですね」といった、自らの発言を打ち消す言葉遣いです。

この「距離を縮めたい願望」と「関係性を壊したくない恐怖」との間で激しく揺れ動く心理こそが、ハイブリッド敬語の源泉なのです。

彼らは敬語とタメ口の「どっちつかずの状態」にあり、先輩という観測者の反応によって、態度がどちらかに確定するのを待っているのです。

一方で、このKTG期を長引かせる原因の多くは、先輩側の受け身な態度にあります。

「タメ口解禁宣言」のタイミング逸失問題

先輩側も「今さら、タメ口でいいよと言うのも不自然では?」「逆に気を遣わせるのでは?」と迷い込みます。宣言すべき最適なタイミングは極めて短いのです。

「自然な変化」への過度な期待

多くの先輩は「タメ口で話したいのなら、いつか自然にタメ口になるだろう」という甘い見通しを立てがちです。

この「待ち」の姿勢こそが後輩に無駄な心理的負担をかけ続け、この気まずい期間を不必要に長引かせる最大の原因なのです。

第2章:KTG期(敬語・タメ口グラデーション期)の進行フェーズ分類

このKTG期は常に同じ状態が続くわけではなく、いくつかの明確な段階に分類することができます。

フェーズ1:静淑期(潜伏期間)

水面下で後輩が関係性を変えるタイミングを狙っている時期。ごく稀に「〜ですね」が「〜ッスね」に変化するなどの初期症状が観測されます。

フェーズ2:接触混線期(最もしんどい時期)

「〜したんスよ…いや、したんです」といったハイブリッド敬語が会話の随所に地雷のように埋め込まれ、会話のテンポは著しく悪化。その空気の重さは、耐え難いものとなります。

フェーズ3:中間合意形成期(まだら模様の安定期)

敬語とタメ口がまだらに混在する「マダラ語」が観測される時期。タメ口の割合が30%→50%→70%と徐々に変化していきます。

フェーズ4:終着期(関係性の確定)

- A. 寛解: 無事に関係性の更新に成功し、安定期に入る最も望ましい結末。

- B. 慢性化: 最も悲劇的な結末。

奇妙な敬語が二人の間の「決まりごと」として定着し、一種ねじれた関係性として固定化されてしまいます。

第3章:なぜコミュニケーションの壁は生じるのか?文化的な背景の考察

このKTGという現象は単なる個人の資質の問題ではなく、我々が暮らす社会の根本的な仕組みに原因を求めることができます。

- 日本の「上下関係」という見えざる規範

社会における初期設定は多くの場合「敬語」です。この強固な規範を変えるには下の立場(後輩)からの働きかけだけでは不十分であり、上の立場(先輩)からの明確な「許可」が不可欠なのです。 - 「空気を読む」という高度な文化の功罪

相手の意図を察する文化がかえって互いに発言を躊躇させるという、完全な手詰まり状態を生み出してしまいます。 - 「関係を壊したくない」という人間の根源的な恐怖

突き詰めれば、根底にあるのは「相手との良好な関係を自分の行動によって損ないたくない」という、シンプルかつ人間的な恐れなのです。

結論:この不毛な「気まずさ」から、我々はいかにして抜け出すべきか

KTGは特定の誰かが悪いわけではなく、後輩の願望、先輩の躊躇、そして文化的な背景が複雑に絡み合って生まれる一種の「構造的なすれ違い」です。では、我々はこの気まずさからどう抜け出すべきでしょうか。ここに具体的な解決策を提案します。

【先輩側】勇気ある「明確な許可」のススメ

最も強力な解決策は、「もう敬語使わなくていいよ」「タメ口で全然OKだから」というシンプルで直接的な一言です。

あなたのその言葉が、後輩を長年の「どっちつかずの状態」から解放する魔法の言葉になります。

【後輩側】「意図的な揺さぶり」のススメ

膠着した状況を打破するために「…いや、〜です」の部分を意図的に言わずに、探りの言葉をそのまま相手に届けてしまうという少々大胆な方法です。この小さな行動が、停滞した関係性を動かすきっかけになるかもしれません。

しかしこの作戦はもちろんある程度のリスクを伴うため、相手の機嫌が良い時や、仕事で何かを一緒に乗り越えた後など、少しでも距離が縮まったと感じるタイミングを見計らうのが賢明です。

この一見すると滑稽なコミュニケーションのすれ違いは、「相手の心は決して完全には見えない」という人間関係の本質的な難しさを私たちに突きつけてきます。

だからこそ、私たちは言葉という不完全な道具を使って、壁を探り、橋を架けようと試みるのです。

あなたの隣にいる奇妙なハイブリッド敬語を話す後輩。そのぎこちない言葉の裏にある、あなたと繋がりたいという切実な願いに、気づいてあげてください。