序章:平穏な水面下に隠された、たった一つの「支点」

一見すると、そのチームは理想的に見えました。

メンバーは互いに尊重しあい、活発に議論を交わし、プロジェクトは常に納期内に、高い品質で完了していました。時折、意見の対立や、業務負荷の増大による不満が噴出することはあっても、不思議とそれらは大事には至りません。

数日もすれば、誰かがスマートな代替案を提示したり、メンバー間の誤解を解くための対話の場が設けられたりして、チームはすぐに元の生産的な状態に戻るのです。

多くの管理職は、この状況を「成熟したチーム」「自律的な組織」と評価するでしょう。しかし、その水面下で、一体何が起きているのか。注意深く観察すると、そこには常に一人の人物の影が見え隠れします。

その人物は、決して声高にリーダーシップを主張するわけではありません。派手な成果をアピールすることもなく、常に穏やかで、誰に対しても腰が低い。

誰かが困っていれば、自分の仕事を後回しにしてでも相談に乗り、部門間で対立が起きれば、双方の言い分を丁寧に聞き出し、落としどころを探る。

彼はチームの「潤滑油」であり、「緩衝材」であり、そして公式の組織図には決して載らない「感情のインフラ」そのものです。

人々は彼を「〇〇さんって、本当に優しいよね」と評します。

しかし、その「優しさ」が、実は組織全体を支える唯一無二の「支点」であることに、ほとんどの人間は気づいていません。

そして、ある日、事件は起こります。

プロジェクトの遅延、仕様の欠陥、あるいは些細なコミュニケーションのすれ違い。その責任が、理不尽な形で、その「優しい人」一人に向けられました。

それは、高圧的な叱責であったかもしれないし、全メンバーの前での吊し上げであったかもしれない。あるいは、彼の善意の行動を「偽善」「お人好し」と嘲笑するような、人格否定であったかもしれません。

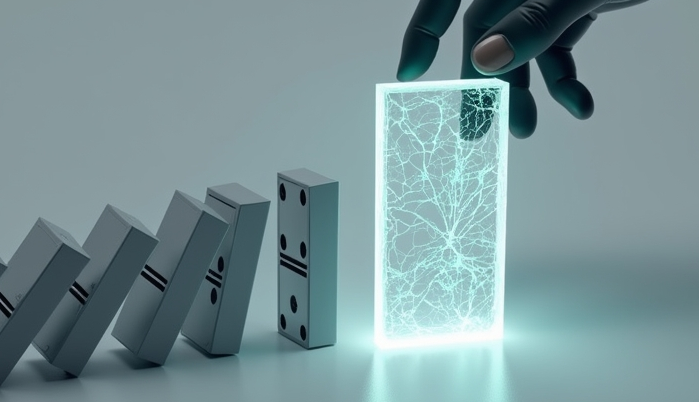

その瞬間、水面下で組織を支えていた「支点」に、亀裂が入ります。

そして、多くの人が「まあ、少し気の毒だけど、よくあることさ」と見過ごしたその一撃が、実は組織全体の崩壊に向けた、最初のドミノを倒す音だったのです。

本稿では、なぜ、たった一人の「優しい人」への攻撃が、あれほど強固に見えたチームを、かくも速やかに、そして致命的に瓦解させてしまうのか。

そのメカニズムを、三つの部に分けて解剖していきます。本記事では一例として架空のIT企業を想定していますが、どのような業種であれ根っこにある問題は同じです。

第1章:平時のシステム なぜ「優しい人」は組織の免疫系たりえるのか

組織の崩壊を理解するためには、まず、その組織が平時にいかにして「健康」を維持していたのかを知る必要があります。「優しい人」の存在は、多くの場合、以下の4つの重要な機能を無意識のうちに担っています。

感情の緩衝材としての機能

組織は、人間の集合体である以上、常にネガティブな感情(ストレス、不満、嫉妬、不安)が発生する場です。締切のプレッシャー、理不尽な顧客要求、メンバー間のスキル差、評価への不満。これらは、組織内に絶えず発生する「微振動」や「衝撃」のようなものです。

通常の組織では、これらの衝撃はメンバーに直接伝わり、パフォーマンスの低下や人間関係の悪化を引き起こします。しかし、「優しい人」が存在するチームでは、彼がまるで高性能な緩衝材のように、これらのネガティブなエネルギーを吸収し、拡散させ、無力化します。

具体例

若手エンジニアが、自分のコードを先輩から厳しくレビューされ、自信を失い、不満を抱えているとします。彼はその不満を、別の会議で攻撃的な態度を取ることで発散させるかもしれません。

しかし、「優しい人」がいるチームでは、まず若手はその「優しい人」に愚痴をこぼしに行きます。「〇〇さん、聞いてくださいよ…」。

すると、優しい人はまず彼の感情を否定せずに受け止めます。「そうか、それは辛かったね。頑張って工夫して作ったのにね」。この共感的な傾聴だけで、若手の攻撃エネルギーは半減します。

さらに、優しい人は、解決に向けた橋渡しを試みます。「でも、あの先輩も、君に期待しているからこそ、敢えて厳しく言ったのかもしれないよ。昔、僕も同じように指導されて、後から感謝したことがあるんだ。今度、それとなく先輩の真意を聞いてみようか?」。

このようにして、一人のメンバーの個人的な不満が、組織全体の不協和音へと発展する前に、見事に吸収・中和されるのです。

この機能は、目に見える成果としては現れませんが、組織の精神的な健康を維持するための、極めて重要な役割を果たしています。

非公式の情報ハブとしての機能

公式の組織図や会議体では、決して流通しない情報があります。

「誰が今、プライベートで悩みを抱えていてパフォーマンスが落ちているか」「A部署とB部署の本当の対立点は何か」「あの新技術に、実は〇〇さんが一番詳しい」といった、生々しく、人間的な情報です。

「優しい人」は、その傾聴力と人間性から、自然とこれらの非公式な情報の「ハブ(情報が集まる場所)」となります。

彼は様々なメンバーから信頼され、相談を持ちかけられるため、組織の血管を流れる「血液」の状態、つまり、人間関係やモチベーションのリアルな状況を誰よりも正確に把握しています。

この「ハブ機能」は、組織の課題解決において絶大な力を発揮します。

具体例

あるプロジェクトで、技術的な問題が発生し、誰も解決策を見出せずにいるとします。公式の会議では、誰もが口をつぐみ、時間は無為に過ぎていきます。

しかし、「優しい人」は、以前の雑談で「そういえば、新人の△△君が、学生時代にそれに近い研究をしていたって言ってたな」ということを覚えています。

彼は会議の場で大々的に提案するのではなく、そっと△△君の元へ行き、「ちょっと教えてほしいんだけど…」と彼の知識を引き出し、プライドを傷つけない形で、解決の糸口をチームにもたらすことができます。

これは、公式なスキルマップや経歴書からは決して得られない情報です。

組織内に点在する「知」と「人」を、非公式のネットワークで結びつけ、最適なリソース配分を可能にする。これもまた、「優しい人」が担う、見えざる貢献なのです。

「社会関係資本」の紡ぎ手

「社会関係資本」という概念があります。

これは、人々が持つ「信頼」「規範」「ネットワーク」といった、目に見えない資産のことです。社会関係資本が豊かな組織は、メンバー間の協調行動が促進され、イノベーションが生まれやすくなります。

「優しい人」は、この社会関係資本を、日々の小さな行動の積み重ねによって紡ぎ出す「職人」です。

- 新しいメンバーが入れば、積極的に声をかけ、不安にならないようにランチに誘い、チームに溶け込めるように手助けする。

- 誰かが成果を出せば自分のことのように喜び、皆の前で正当に賞賛する。

- 誰かの誕生日や記念日を覚えていて、ささやかなお祝いを企画する。

- 会議で発言できないでいる若手に話を振ってあげる。

これらの行動一つひとつは、取るに足らない小さな「親切」に見えるかもしれません。

しかし、これらが組織全体に与える影響は計り知れません。これらの行動は、メンバー間に「このチームは、困ったときには助け合える場所だ。自分も助けてもらうばかりじゃなくて助ける側になりたい」「ここは、失敗しても非難されるのではなく、サポートしてもらえる場所だ。やる気が湧いてくるぞ」という「心理的安全性」の感覚を醸成します。

この心理的安全性が、メンバーがリスクを恐れずに挑戦し、本音で議論し、互いに協力し合うための土壌となるのです。規則や制度だけでは決して作ることのできない、この温かい土壌こそ、「優しい人」が紡ぎ出した、最も貴重な資産です。

問題の「プロアクティブ解決」エージェント

多くの人は、問題が「発生」してから対処します。

しかし、「優しい人」は、問題が「発生する前」の微かな兆候を察知し、未然に防ぐ能力に長けています。これは、彼の人間に対する深い洞察力に起因します。

具体例

AさんとBさんの間で、些細なコミュニケーションのすれ違いが続いているとします。

まだ、明確な対立には至っていません。しかし、優しい人は、AさんがBさんの話題を避けるようになったことや、Slackでの返信が素っ気なくなったことなど、微細な変化に気づきます。

彼は、問題が大きくなる前に、それぞれと個別に話す時間を作ります。「最近、Aさん、何か考え事?」「Bさん、最近忙しそうだね」。そうして、両者の間に認識の齟齬があることを突き止め、直接対話するよりもワンクッション置いた形で、互いの誤解を解く手助けをするのです。

この「予防的介入」により、本来であれば大きな部門間対立に発展したかもしれない問題の芽が、静かに摘み取られていきます。

組織のリーダーは、そもそも問題が発生していないため、彼のこのファインプレーに気づくことすらありません。組織は、あたかも何事もなかったかのように、平穏を保ち続けるのです。

第2章:攻撃 なぜ「優しい人」への一撃は、これほどまでに破壊的なのか

さて、このように組織の免疫システムそのものであった「優しい人」に、理不尽な攻撃が向けられた時、一体何が起きるのでしょうか。

その衝撃は、単なる一人の人間の心のダメージに留まらず、組織の根幹を揺るがす、3つの致命的な破壊作用を瞬時に引き起こします。

第一の衝撃:免疫システムの完全停止

まず、最も直接的で、そして最も致命的な影響は、「優しい人」自身の機能不全です。

彼が担ってきた「優しさ」という役割は、彼自身の自己犠牲と、人間に対する性善説的な信頼の上に成り立っています。理不尽な攻撃は、この彼のアイデンティティの根幹を、内側から破壊します。

「良かれと思ってやってきたことが、なぜこんな仕打ちを受けなければならないのか?」

「自分の考える誠実、親切は結局、他者から搾取されるための弱点でしかなかったのか?」

「この組織では、誠実であること、親切であることは、何の意味も持たないのか?」

この絶望的な問いに直面した彼は、自己防衛のために、これまで開いていた心を固く閉ざします。その結果、前章で述べた4つの機能は、すべて停止します。

- 緩衝材の崩壊

彼はもう、他人の不満や愚痴を聞こうとしなくなります。それらは、彼にとって「リスク」でしかなくなったからです。彼の態度は、共感的・協調的なものから、形式的・事務的なものへと変化します。「そうですか。それは大変ですね(私には関係ありませんが)」 - 情報ハブの閉鎖

彼は、自ら情報を集めにも行かず、相談を持ちかけられても深く関わろうとしなくなります。非公式のコミュニケーションは、彼の心労の種でしかなくなり、彼は必要最低限の業務連絡以外、口を開かなくなります。 - 社会関係資本の生産停止

心理的安全性を紡ぎ出す、あの地道な親切行為は、一切行われなくなります。むしろ、彼は人間不信に陥り、他人との関わりを積極的に避けるようになるかもしれません。 - プロアクティブ解決機能の喪失

彼はもう、問題の兆候を察知しても、見て見ぬふりをするようになります。火中の栗を拾う行為が、自分を傷つけるだけだと学んでしまったからです。

たった一人の人間が心を閉ざしただけ。しかし、それは、都市から水道、電気、ガスのようなインフラが、ある日突然停止したのと同じ状態なのです。組織は、もはや自浄作用も、緩衝作用も、予防作用も持たない、脆弱な状態に陥ります。

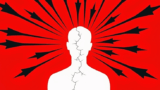

第二の衝撃:「心理的安全性」の蒸発と「傍観者」の罪悪感

この攻撃の目撃者、つまり他のチームメンバーの心にも、深刻なダメージが与えられます。

彼らは、目の前で起きた理不尽な出来事から、極めて重要な、そして恐ろしい教訓を学び取ります。

「この組織では、最も誠実で献身的な人間ですら、いとも簡単に見捨てられ、攻撃されるのだ」

この認識は、彼らがそれまで漠然と抱いていた「このチームは安全な場所で能力を発揮できる場所なんだ」という感覚を、根底から覆します。

彼らの頭の中では、以下のような思考が高速で駆け巡ります。

「あれだけ優しく、誰からも好かれていた〇〇さんですら、あの扱いを受けるのか」

「ならば、自分のような凡庸な人間が何かミスをすれば、一体どうなってしまうのだろう?」

「ここでは、目立ってはいけない。挑戦してはいけない。本音を言ってはいけない。ただ、嵐が過ぎ去るのを待つしかない」

こうして、組織の心理的安全性は一瞬にして蒸発します。

誰もが、次なる攻撃のターゲットが自分になることを恐れ、自己保身に走ります。挑戦的な意見や、建設的な批判は鳴りを潜め、会議は誰もが当たり障りのないことしか言わない、沈黙の空間へと変貌します。

さらに、もう一つの深刻な毒が、メンバーの心に注入されます。それは「傍観者としての罪悪感」です。

優しい人が攻撃されている時、その場にいた多くの人々は、助け舟を出すことができませんでした。恐怖心、あるいは事なかれ主義から、彼らは沈黙を選択したのです。しかし、その沈黙は、後から強烈な自己嫌悪となって彼らを苛みます。

「なぜ自分はあの時、○○さんを庇う一言が言えなかったのだろうか」

「自分は保身のために○○さんを見捨てた卑怯者だ」

この罪悪感は、メンバー間の不信感を増大させます。「あの人も、私と同じように見殺しにするだろう」。そして、攻撃を止めなかったリーダーシップへの軽蔑と不信も、決定的なものとなります。「あのマネージャーは、我々を守ってくれない」。

こうして、チームを支えていた「信頼」という基盤は、音を立てて崩れ去っていくのです。

第三の衝撃:組織の「正義」と「規範」の崩壊

すべての組織には、明文化されていない「規範」や「価値観」が存在します。「我々は誠実さを重んじる」「チームワークを大切にする」といった、共有された暗黙のルールです。

優しい人への理不尽な攻撃が、誰からも咎められず、容認されたという事実は、組織の公式な理念や建前をすべて無意味化し、新たな、そして邪悪な「規範」を組織にインストールします。

旧規範:「誠実に努力し、チームに貢献すれば、報われる」

新規範:「力を持つ者に逆らわず、目立たず、他人を蹴落としてでも生き残ることが最も賢い処世術である」

この「規範の書き換え」は、組織の文化を根底から汚染します。

人々は、もはや「正しいこと」をしようとは思いません。代わりに、「自分にとって得なこと」「自分を罰から遠ざけること」だけを基準に行動し始めます。

これは、法の支配が失われ、暴力が支配する無政府状態に似ています。かつてチームを一つにしていた価値観=「正義」が失われた時、人々を繋ぎとめるものは何もなくなります。残るのは、個人のエゴと、むき出しの権力闘争だけです。

第3章:崩壊のドミノ なぜ組織は不可逆的に瓦解するのか

免疫システムが停止し、心理的安全性が失われ、正義が崩壊した組織は、もはや坂道を転がり落ちるしかありません。

その崩壊のプロセスは、恐ろしいほど典型的な、連鎖反応(ドミノ倒し)を辿ります。

第1段階:潜在的対立の顕在化

まず最初に起きるのは、これまで「優しい人」という緩衝材によって抑えられていた、あらゆる対立や不満が、一斉に噴出する事態です。

- エンジニア間のコードレビューは、建設的な議論の場から、相手の能力を貶めるための個人攻撃の場へと変わります。

- 営業部と開発部の間では、これまで水面下で調整されていた仕様変更やスケジュールの問題が、互いの責任をなすりつけあう、醜い罵り合いに発展します。

- リソースの配分は、プロジェクトの優先順位ではなく、声の大きい者、権力を持つ者のエゴによって決められるようになります。

優しい人がいた頃は、「まあ、○○さんが言うなら…」と一歩引けた人々も、もはや誰にも譲歩しようとはしません。

すべてのコミュニケーションはゼロサムゲームとなり、組織は内側からの絶え間ない摩擦によって、エネルギーを消耗し尽くしていきます。

第2段階:情報流の動脈硬化

次に、かつて円滑に流れていた情報が、完全に停滞します。

「優しい人」という非公式ハブが失われ、さらに心理的安全性が崩壊したため、誰もが情報を「武器」あるいは「防御壁」として、自身の内に溜め込むようになります。

- 「この情報を教えれば、あいつの手柄になってしまうかもしれない」

- 「ミスを報告すれば、自分が責任を追及されるに決まっている」

- 「下手なことを言えば、誰に足をすくわれるかわからない」

結果として、組織は深刻な「動脈硬化」に陥ります。

- 各部門は、完全にサイロ化し、隣の部署が何をやっているのか誰も知らなくなります。

- 重要な問題の報告が、経営層に届くのが致命的に遅れます。現場は、問題を隠蔽することに必死になるからです。

- 知識やノウハウの共有は一切なくなり、組織全体の学習能力はゼロになります。同じようなミスが、組織の至る所で何度も繰り返されます。

第3段階:裁量的努力の蒸発と「静かな退職」

人間は、給与のためだけに働いているわけではありません。

特に優秀な人材は、「貢献感」「成長実感」「良好な人間関係」といった、内発的な動機付けを求めます。

心理的安全性がなく、不信と対立に満ちた組織では、これらの内発的動機は失われます。

結果、メンバーは「裁量的努力」を一切しなくなります。これは、「給与分以上の働き、つまり、職務記述書には書かれていない、プラスアルファの貢献」を指します。

- 就業時間外に、新しい技術を自主的に学習すること。

- 自分の担当範囲を超えて、他のメンバーの仕事を手伝うこと。

- 既存の業務プロセスを、より良くしようと改善提案をすること。

これらの「プラスアルファ」の行動こそが、組織の競争力の源泉ですが、瓦解した組織では、誰もが「言われたことだけを、言われた通りにやる」ようになります。

近年「静かな退職」と呼ばれるこの現象が、組織全体に蔓延します。イノベーションは止まり、生産性は下がり、組織は生ける屍のような状態となります。

第4段階:「ポリティカル・アニマル」の台頭

信頼と協調の文化が失われた真空地帯では、それに代わって「社内政治」が支配的な行動様式となります。

技術力や顧客への貢献度ではなく、「誰が上司に気に入られているか」「誰が情報を持っているか」といった政治力学が、評価や昇進のすべてを決めるようになります。

この環境で頭角を現すのは、「ポリティカル・アニマル(政治的動物)」と呼ばれる人々です。彼らは、成果を生み出すことよりも、権力者にゴマをすり、ライバルを蹴落とし、派閥を形成することに長けています。

誠実で実直なメンバーは、このような環境に嫌気が差し、さらにやる気を失っていきます。組織は、実務能力のない人間が、政治力だけで上層部を固めるという、末期的な状態に陥ります。

第5段階:ハイパフォーマーからの人材流出

この崩壊の連鎖を目の当たりにした、本当に優秀な人材(ハイパフォーマー)は、何を考えるでしょうか?

答えは一つです。「この船は沈む。早く脱出しなければ」。

優秀な人材ほど、転職市場での価値は高く、選択肢も豊富です。彼らは、自分のキャリアを汚染し、精神をすり減らすだけの組織に、長居する義理はありません。

彼らはある日静かに、そして突然、組織を去っていきます。

重要なのは、彼らは去る本当の理由を組織に伝えることは滅多にないということです。「一身上の都合」「新しい挑戦がしたい」といった建前の裏で、彼らはこの腐敗した組織に完全に見切りをつけているのです。

一人のハイパフォーマーの退職は、さらなる連鎖を引き起こします。

「あのエースの〇〇さんが辞めるなんて、この会社は本当にもう駄目なんだな」

この認識が広がり、残った優秀な人材も、次々と脱出を図ります。組織は、最も価値のある資産である「人」を、止めどなく失っていく、死のスパイラルに突入します。

最終段階:組織的健忘と、完全な瓦解

最終的に、組織に残るのは、

- この有毒な環境でしか生きられないポリティカル・アニマルたち

- 他に行く場所のない、市場価値の低い人材

- 状況を理解できず、ただ漂っているだけの人々

だけになります。

そして、最初に組織を去った「優しい人」や、初期に流出したハイパフォーマーたちと共に、組織の最も重要な資産が失われます。それは「組織知」です。

「かつて、どのようにして高品質な製品を作っていたのか」「あの巨大システムの、どの部分がキモなのか」「顧客との、信頼関係の築き方」といった、資料化されていない暗黙知が、人と共に完全に失われるのです。

組織は、もはや自分が何者であったかを忘れ、成功体験を再現する能力を失います。業績は回復不可能なレベルまで悪化し、信頼も失墜し、待っているのは、事業売却か、清算か、あるいは奇跡的な外部の介入による、痛みを伴う大手術だけです。

あの、たった一つの、理不尽な攻撃から始まったドミノは、こうして、組織という存在そのものを、瓦解させてしまうのです。

終章:我々は何を学ぶべきか 「優しさ」を組織に組み込む

架空とはいえ、ここまで、暗くそして救いのない物語を綴ってきました。

しかし、本記事の目的は絶望を語ることではありません。この崩壊のメカニズムを深く理解することによってのみ、我々は、悲劇を未然に防ぐための、具体的な対策を手にすることができるからです。

組織のリーダー、そしてメンバー一人ひとりに、問わせてください。

あなたの組織にいる「優しい人」は、誰ですか?

そして、あなたはその「優しさ」を、単なる個人の性格の問題として見過ごしてはいないでしょうか?

彼ら(彼女ら)の貢献は、決して当たり前のものではありません。それは、組織が健全に機能するための、極めて高度で、そして脆い、職人技なのです。

我々が学ぶべき教訓は、シンプルです。

リーダーへの教訓:見つけ、評価し、そして断固として守れ

リーダーの最大の責務の一つは、組織内の「優しい人」を見つけ出し、その見えざる貢献を正当に評価し、報いることです。彼らの活動を「お人好し」と見なすのではなく、組織の免疫システムを維持する重要な「役割」として公式に認知し、権限とリソースを与えるべきです。

そして、何よりも重要なのは、彼らが理不尽な攻撃に晒された時、リーダーが全身全霊で、彼らの「盾」となることです。その断固たる姿勢こそが、「この組織では、誠実さが報われるのだ」という、最も強力なメッセージとなるのです。

メンバーへの教訓:当たり前だと思うな。そして、傍観者になるな

もしあなたの隣に「優しい人」がいるのなら、その存在に感謝してください。

彼らの気配りやサポートは、決して無限に湧き出る泉ではありません。あなたの「ありがとう」の一言が、彼ら、彼女らの心を支えます。

そして、もしその人たちが不当な扱いを受けているのを目撃したなら、決して傍観者にならないでください。大それたことでなくても構いません。

「私は、〇〇さんの意見に賛成です」「その言い方は、少し酷いのではないでしょうか」。そのささやかな一言が、優しい人を孤独から救い、組織の正義を守る、勇気ある一歩となるのです。

組織は、一人の「優しいヒーローやヒロイン」の自己犠牲に依存するべきではありません。

彼らが個人で担ってきた「潤滑油」や「緩衝材」の機能を、組織全体の文化に組み込む必要があります。

誰もが安心して本音を話せる心理的安全性、誰もが互いを尊重し助け合う協調の文化。

それらを構築することこそが、特定の誰かが傷つくことによって組織全体が崩壊するという、愚かな悲劇を繰り返さないための、唯一の道なのです。

組織の真の強さは、その売上規模や技術力だけにあるのではありません。それは、目には見えない、人と人との間に紡がれた「信頼」と「優しさ」の糸の、その強さにかかっているのです。