序章:デジタル界の悲しき捕食者

序論:発見された「デジタル界の悲しき捕食者」

ネットのコメント欄で、理解不能な攻撃を受けたことはありませんか? なぜこちらの言葉が通じないのか、なぜこれほどまでに執拗なのか。まるで人間ではない、未知の生物と対峙しているかのような、あの奇妙な感覚。

実は、その感覚はあながち間違ってはいないのかもしれません。

我々の調査チームは長年にわたるフィールドワークの末、SNSや匿名掲示板という「澱んだ沼」の底で、極めて攻撃的でありながら、その実、脆弱な生態を持つ新種の生物群を発見しました。

彼らはデジタル世界の光の当たらない場所に生息し、独自の、しかし極めて偏った生態系を築いています。

本記事では、彼らの驚くべき習性の数々と、彼らがなぜそのような「進化の袋小路」に迷い込み、かくも哀しい存在とならざるを得なかったのか、その進化の謎に迫ります。

この記事を最後まで読めば、あなたは彼らの言葉を浴びた時、もはや心を痛めることなく、ただ「なるほど、これが彼らの習性か」と冷静な観察者として眺めることができるようになるでしょう。

第1章:基本情報と分類

学名:Insultator digitalis miseria

種小名である miseria は、ラテン語で「悲惨」「貧困」「満たされなさ」を意味します。

これは、彼らの攻撃的な行動の根源に、深刻な精神的飢餓状態、すなわち「心の貧困」が存在することを示唆しているためです。

彼らの放つ毒は、彼ら自身の内部に存在する苦しみや欠乏感の現れに他なりません。

この学名は、彼らという存在の本質を、極めて的確に表していると言えるでしょう。

分類と形態

形態的にはヒト科に属し、一見すると我々ホモ・サピエンスと区別がつきません。

しかし、詳細な行動分析の結果、彼らは高度な共感能力や社会性を司る前頭前野の特定部位に、著しい機能不全が見られることが判明しました。

これは物理的な欠損ではなく、長期間にわたる特定の環境への適応(あるいは不適応)の結果、使用されなかった機能が退化した「用不用説」の現代版とも言える現象です。

いわば、文明社会の中で孤立し、独自の退化を遂げた特殊な亜種と結論づけるのが妥当であると考えられます。

分布と亜種

彼らの生息域は、インターネット上の日光が届きにくく、匿名性という霧が深く立ち込める場所に限定されます。

特に、現実世界での社会的地位や自己肯定感が不安定な個体ほど、オンラインの暗く、匿名性の高い環境を、唯一安心できる「巣穴」として選択する強い傾向が観察されています。

生息するプラットフォームによって、いくつかの亜種が存在することも確認されています。

- X(旧Twitter)草原のハイエナ型

短く鋭い鳴き声(リプライ)で獲物にかみつき、仲間(同じ意見を持つ個体)を瞬時に呼び寄せ、集団で一斉に攻撃を仕掛ける。フットワークの軽さが特徴です。 - 匿名掲示板の洞窟モグラ型

深く暗い巣穴に潜み、特定の獲物を執拗に監視し続ける。膨大な過去情報(ログ)を蓄積し、獲物が弱ったタイミングで、そのすべてをぶつける粘着質な狩りを得意とします。

第2章:主な生態と行動パターン

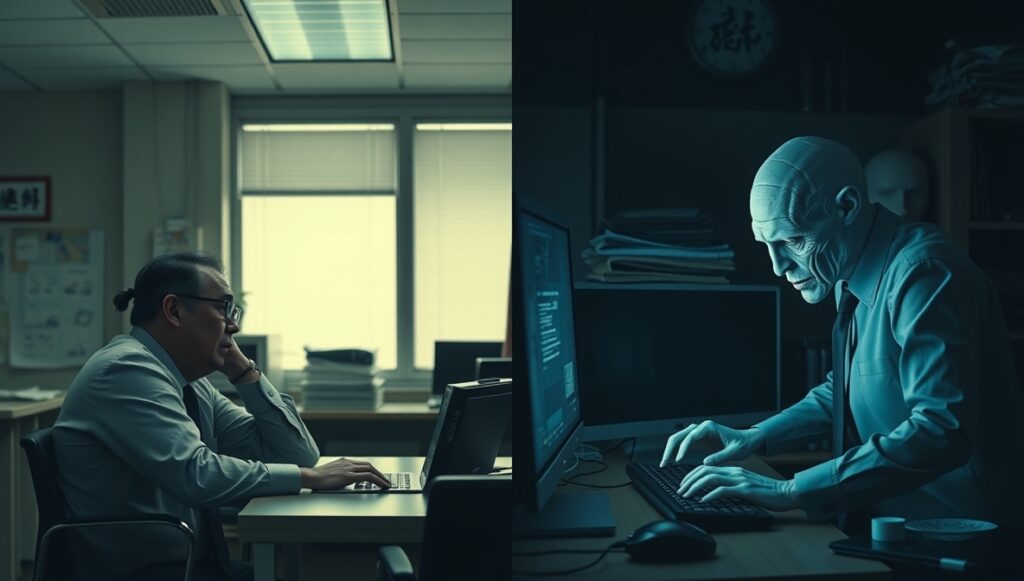

活動時間:夜に目覚めるもう一人の自分

彼らの多くは夜行性です。日中、彼らが「昼のサバンナ」と呼ぶ現実世界で繰り広げられる、他個体との熾烈な生存競争。

そこでの序列、評価、コミュニケーションに敗れたり、強いストレスを感じたりした個体は、日中は息を潜めています。そして夜、安全な巣穴(自室)へと戻った時、彼らはもう一人の自分、すなわち「ネット・トローラー」として覚醒するのです。

物理的な暗闇と、モニターの光によってのみ照らされるその空間は、日中の抑圧された自己を解放し、歪んだ万能感に浸るための聖域となります。

食性:栄養源は「他者の感情」

彼らの主食は、実に奇妙なものです。それは、他者の「感情的エネルギー」、すなわち怒り、反論、悲しみ、混乱といった精神的な揺らぎです。

これらのネガティブな感情を誘発し、相手が苦しむ様を観察することで、彼らの脳内では「ドーパミン」という強力な脳内麻薬が分泌されます。

これらは、彼らにとって現実世界では決して得られない希少な栄養素(=注目、承認)であり、極めて強い依存性を持ちます。

対象が大きく反応すればするほど、炎上が大きくなればなるほど、彼らは満腹感ならぬ「万能感」を得て、自身の存在価値を確認するのです。

まともな食事(ポジティブな交流)で栄養を摂れないため、ジャンクフード(他者の不幸)で心の飢えを凌いでいる、悲しい存在とも言えます。

狩りの手法:臆病さ故の安全圏からの攻撃

彼らの狩りは、常に安全が確保された状況下で行われます。

自身は匿名性という「見えない岩陰」や「擬態」によって完全に身を隠し、対象(=獲物)が姿を晒している(実名、顔出し、身元が割れているなど)時に、一方的に攻撃を仕掛けます。

この戦術は、一見卑劣ですが、生物学的には彼らの極めて臆病な性質をよく表しています。

正面からのぶつかり合い(論理的な対話)では勝ち目がないことを本能で理解しているため、自身のリスクを完全にゼロにした上で、相手にのみ一方的なダメージを与えることを至上命題とするのです。

第3章:鳴き声(コミュニケーション方法)の分析

彼らの発する「言葉」は、情報伝達や意思疎通というよりも、縄張りの主張や威嚇、あるいは自身の存在誇示といった動物的な「鳴き声」に近しいものです。代表的なものをいくつか分析してみましょう。

- 威嚇音1:「レッテル・シャウト」

- 対象の意見や主張の中身を吟味することなく、単純な記号(レッテル)を大声で叫びます。これは、複雑な思考の労力を節約し、対象を瞬時に「敵」と分類するための、極めて効率的な音声信号です。

相手を思考停止のモンスターのように罵りながら、実は最も思考を停止しているのは彼ら自身なのです。

- 対象の意見や主張の中身を吟味することなく、単純な記号(レッテル)を大声で叫びます。これは、複雑な思考の労力を節約し、対象を瞬時に「敵」と分類するための、極めて効率的な音声信号です。

- 威嚇音2:「人格否定の長文連投(ロング・グロウル)」

- 相手を論理や正論(=鋭い牙や爪)で打ち負かす能力を持たない個体が、代わりに物量(=鳴き声の大きさや執拗な長さ)で相手を威嚇し、疲弊させるための最終手段です。

議題とは全く無関係な過去の発言、所属先、容姿、家族構成などを執拗に掘り返し、長文で送りつけます。

これは「お前が何を言っているか」ではなく「お前は存在自体が悪だ」というメッセージを発することで、議論の土俵そのものを破壊する、焦土作戦の一種と言えるでしょう。

- 相手を論理や正論(=鋭い牙や爪)で打ち負かす能力を持たない個体が、代わりに物量(=鳴き声の大きさや執拗な長さ)で相手を威嚇し、疲弊させるための最終手段です。

- 威嚇音3:「藁人形叩き(シャドーボクシング・ディスプレイ)」

- 彼らの行動の中でも特に奇妙なのが、このパフォーマンスです。

相手の発言の一部を切り取り、意図的に捻じ曲げて解釈し、その架空の「とんでもない敵(藁人形)」を作り上げます。

そして、その自分で作った藁人形に対して「そんなことを言うやつは許せない!」と猛烈に攻撃するのです。

これは、周囲の同種の仲間に対して「自分はこれだけ読解力があり、悪を見抜く目を持つ、強い個体だ」とアピールするための、一種の滑稽な求愛行動(ディスプレイ)ではないかとの仮説が有力視されています。

- 彼らの行動の中でも特に奇妙なのが、このパフォーマンスです。

第4章. 歪な進化の謎 なぜ彼らは「ネット・トローラー」になったのか?

この章では、本研究の核心に迫ります。我々ホモ・サピエンスと同じ祖先を持ちながら、なぜ彼らだけが、かくも奇妙で哀しい行動生態を身につけるに至ったのか。

その「進化の袋小路」に至った背景を、4つの側面から深く考察します。

考察1:「脆弱な現実(リアル)自己」の補完行動

最も根源的な要因は、現実世界で築き上げられるべき自己肯定感の欠如です。

家庭、学校、職場といった現実のコミュニティにおいて、十分な社会的承認や愛情、成功体験を得られなかった個体。

彼らは「自分は無価値だ」「誰からも必要とされていない」という深刻な心の欠乏感を抱えています。

その飢餓感を埋め合わせる唯一の手段が、オンライン上で擬似的な「万能感」や「支配感」を得ることなのです。

他人を貶めることで、相対的に自分の価値が上がったかのような錯覚に陥る。匿名空間での過剰な攻撃性は、現実での深刻な無力感の裏返しに他なりません。

考察2:「負の承認欲求」という絶望的な生存戦略

人間は誰しも、他者に認められたいという承認欲求を持ちます。通常は、創造的な活動、他者への貢献、協力といったポジティブな行動でこれを満たそうとします。

しかし、そのためのスキルや自信、機会を持たない個体は、全く逆の戦略を取ることがあります。それが、ネガティブな行動(破壊、妨害、攻撃)によって、他者の注目を無理やりにでも集めようとする「負の承認欲求」です。

彼らの脳は、賞賛されることも、罵倒されることも、「自分に多大な関心が集まっている」という点で、同じカテゴリーの「報酬」だと誤認してしまっています。

良い子でいられないなら、せめて手に負えない問題児として恐れられたい。これは「無視されること(=存在の死)」への、極度の恐怖からくる悲しい叫びとも解釈できるのです。

考察3:「絶対安全な巣穴」がもたらす理性の溶解

匿名性という「絶対安全な巣穴」は、彼らの理性を著しく溶解させます。現実世界での発言には、必ず「責任」というコストが伴います。

相手との関係性、社会的信用、時には物理的な反撃のリスクさえあります。このコスト計算が、我々の攻撃性を抑制するブレーキとして機能しています。

しかし、ネット・トローラーの生息域では、このブレーキが一切機能しません。コストゼロで、どんな相手にも、どんな過激な言葉も投げつけられる。

この特殊すぎる生態系が、彼らが本来持つ攻撃性を際限なく肥大化させ、現実の自分とは完全に切り離された、無敵のモンスターへと変貌させてしまったのです。

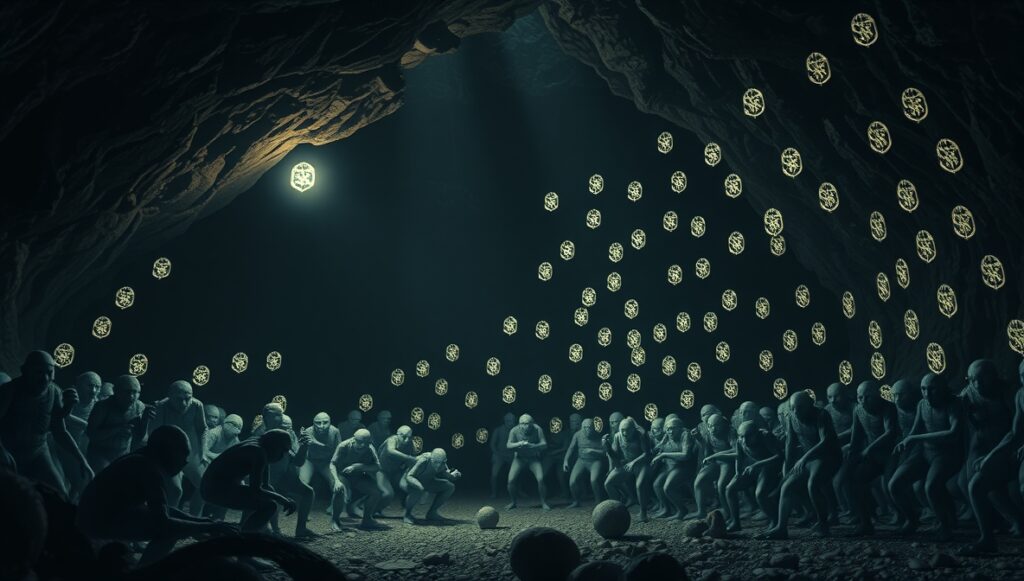

考察4. 「仲間との共鳴」による集団的な自己正当化

最後の要因は、集団心理です。同種の個体だけで形成される閉鎖的なコミュニティ(エコーチェンバー、すなわち洞窟)の中では、互いの攻撃的な鳴き声が内部で反響し合います。

一人では「これはただの悪口かもしれない」と揺らぐ心も、「そうだそうだ!」「もっとやれ!」という仲間からの共鳴(リプライや「いいね!」)を浴びることで、次第に疑念は消え去ります。

そして、「我々の行動は、悪をくじく正義の鉄槌なのだ」「腐った世の中に物申す、勇気ある行動なのだ」という、壮大な集団自己催眠が完成するのです。

これにより、彼らは自身の攻撃性を完全に正当化し、一切の罪悪感を感じることなく、今日も新たな「獲物」を探しに出かけることができるのです。

終章:遭遇時の推奨対処法と結論

対処法:賢明なる観察者のための護身術3原則

もしあなたが、この奇妙な生物に遭遇してしまった場合、決して慌てず、自身の心の安全を確保するために、以下の3原則を厳守してください。

- 絶対にエサ(反応)を与えない

なぜなら、あなたの反論や怒り、悲しみといった「感情」こそが、彼らの唯一の栄養源だからです(考察2参照)。

彼らが最も恐れ、嫌うのは、存在を完全に無視されること。反論は最高のガソリン、無視は最強の兵糧攻めです。まずは徹底的に飢えさせましょう。 - ためらわずシェルター(遮断機能)に避難する

SNSの「ミュート」「ブロック」機能は、彼らの毒牙から身を守る、極めて有効で堅牢な防空壕です。

なぜなら、彼らは「安全な巣穴」からしか攻撃できない臆病な性質を持つため、こちらがシェルターに籠城すれば、彼らは手出しができなくなるからです(考察3参照)。危険を感じたら、1秒もためらわずに避訪してください。あなたの心の平穏こそが最優先事項です。 - 彼らの生態系(言い争いの場)に、決して足を踏み入れない

彼らのテリトリーに足を踏み入れ、論理や常識で説得(=調教)を試みるのは、素人が猛獣の檻に自ら入っていくようなものです。

彼らの洞窟では、我々の世界のルールは通用しません(考察4参照)。関わらず、「奇妙な生物が、今日も生存戦略に必死なのだな」と、高みの見物を決め込むのが最も賢明なスタンスです。

結論:我々はこの「悲しき珍獣」とどう向き合うべきか

本研究で明らかになったように、「ネット・トローラー」は、現代社会という特殊な環境が生み出した、一種の「ガラパゴス的・不適応進化」の果てにある、悲しき産物です。

満たされない心が生み出し、匿名性という名の暗闇が育て上げた、哀れなモンスターなのです。

彼らを憐れむ必要はありません。しかし、我々が彼らと同じレベルまで堕ち、攻撃性をもって対抗する必要も全くないのです。

彼らの生態を理解することは、我々がこの複雑怪奇なデジタル社会を、心をすり減らすことなく、賢く、そして健やかに生き抜くための必須スキルと言えるでしょう。

彼らはその存在そのものが、我々にとって最高の「生きた教材」なのです。

彼らの行動原理を理解することは、あなたの心を誰にも傷つけさせない、何よりも強固な「知性の鎧」となるはずです。